Ricordo dell’eroe Luigi Ferraro, medaglia d’oro e imprenditore

Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa, ma il ricordo della Medaglia d'oro Luigi Ferraro, genovese, pioniere della subacquea, eroe di guerra e poi brillante imprenditore, è ancora vivissimo, e non solo tra i congiunti, in particolare i figli Paolo e Italo. I quali, come ogni anno, si ritroveranno accanto a tanti amici ed estimatori del padre in occasione della messa di suffragio prevista per domenica nella cripta del Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria.

Sarà una ulteriore occasione per celebrare, in modo discreto, la figura di un combattente non solo in armi, ma anche nella vita civile, a favore di valori autentici. Un combattente, del resto, che si dichiarava orgoglioso di non aver «mai sparato a un italiano», compresi quei partigiani che - lui schierato nella Decima Flottiglia Mas, loro contro il fascismo - si era trovato di fronte in quella parte di conflitto che opponeva fratelli a fratelli.

È lo stesso Ferraro che nel maggio 1943 viene inviato in Turchia con l'incarico di compiere azioni di sabotaggio contro mercantili nemici, e, sotto falsa copertura diplomatica, di giorno si finge play boy amante della bella vita, ma di notte si trasforma in micidiale incursore subacqueo.

In quella «veste» - tuta, maschera e respiratore - conduce quattro azioni contro unità nemiche riuscendo ad affondarne due e danneggiando gravemente una terza. Le cronache del tempo riferiscono che «solo la quarta nave, regolarmente minata, sfuggì all'affondamento grazie a un'ispezione alla carena che consentì di rimuovere i bauletti esplosivi». Da qui il conferimento della più alta onorificenza al valor militare.

Ma Ferraro, nel dopoguerra, non si ammala certo di reducismo: fra l'altro, nel 1952 progetta la maschera «Pinocchio», la prima con la sagomatura per il naso, una concezione ancora oggi adottata e attualissima.

Poi, vengono le pinne «Rondine»

l'attività imprenditoriale della «Cressi Sub», la fondazione del Corpo Vigili del Fuoco Sommozzatori

la promozione di attività sportive, la consulenza e l'assistenza agli specialisti dei record di immersioni in apnea, e tanto altro ancora.

Fino a 92 anni, quando, ancora gagliardo e lucidissimo, si spegne nella sua casa genovese. Con negli occhi gli abissi profondissimi che aveva tanto amato ed esplorato.

Ricordo dell’eroe Luigi Ferraro, medaglia d’oro e imprenditore - Genova - ilGiornale.it

Risultati da 1 a 10 di 15

Discussione: Personaggi memorabili

-

06-01-12, 00:06 #1Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Personaggi memorabili

Personaggi memorabili

-

18-01-12, 00:19 #2Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Rif: Personaggi memorabili

Rif: Personaggi memorabili

Spagna, adiós a Fraga

Morto a 89 anni il fondatore del Pp, ex ministro di Franco.

di Marco Todarello

Se c’era un uomo politico in grado di rappresentare, da solo, 60 anni di Storia della Spagna, questo era sicuramente Manuel Fraga.

Il senatore del Partito popolare, morto 89enne a Madrid nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio, ha vissuto da protagonista gli ultimi anni del franchismo, la transizione, la fondazione della democrazia e il federalismo autonomista.

Con la sua morte scompare l’ultimo anello di congiunzione tra l’attuale destra e la dittatura, l’unico politico dell’entourage del Generalissimo in grado di uscire indenne dalla dissoluzione del regime.

IN SENATO FINO ALL'ULTIMO.

Venerato e al contempo odiato, Fraga se n’è andato lasciando l’eredità di una vita nella quale tutti, compresi i suoi più acerrimi nemici, hanno dovuto riconoscergli un’eccezionale capacità politica. E sui banchi del Senato, aggrappato al suo bastone, si è seduto fino agli ultimi giorni, prima di morire con l’incarico di presidente onorario del Pp, attuale partito di governo.

Un animale del potere, che ha dedicato l'intera esistenza alla politica, «fino all’ultimo respiro», come aveva più volte promesso, rinunciando quasi del tutto alla sua vita privata.

MINISTRO CON FRANCO

Nato nel 1922 a Vilalba, paesino della Galizia rurale, Fraga fu da giovanissimo uno studente modello, mostrando abili capacità che lo portarono alla laurea in Diritto a 22 anni, alla cattedra universitaria a 26 e alla segreteria generale dell’Istituto nazionale di cultura a 29.

Uomo acuto e colto, da giovane cattedratico fu un acceso sostenitore delle teorie del giurista tedesco Carl Schmitt. A 40 anni Francisco Franco lo nominò ministro dell’Informazione e del Turismo.

AUTORE DELLA MODERNIZZAZIONE SPAGNOLA.

Il franchismo aveva intuito l’urgenza di modernizzare un Paese ancora troppo arretrato e isolato, e Fraga fu in un certo senso il simbolo della modernità in quella Spagna buia e chiusa al resto d’Europa.

Soppresse la censura preventiva della stampa, promosse la modernizzazione del linguaggio dei giornali e intuì l’importanza dei gesti pubblici in una società mediatica, come quando fece il bagno nel mare di Palomares, dove un aereo aveva perso un carico nucleare, per spegnere la paura collettiva.

Da attento controllore della stampa organizzò e gestì la propaganda del regime e fu lui a mettere la faccia quando si trattò di difendere episodi come la fucilazione del militante comunista Julián Grimau.

DAL 1969 CRITICHE AL FRANCHISMO.

Nel 1969 i tecnocrati che all’epoca dominavano il governo riuscirono a metterlo da parte. Da allora Fraga divenne il critico interno del franchismo, soprattutto dal 1973 quando, da ambasciatore a Londra, con quel dinamismo politico che fu una delle sue maggiori virtù creò una piattaforma di alleanze per assicurarsi un ruolo durante la transizione democratica. Nel primo governo post franchista, guidato da Arias Navarro, fu ministro dell’Interno.

Nella nuova Spagna provò a sviluppare il suo progetto politico, dove non mancavano le aperture e le novità, ma che puntava a rinnovare il franchismo senza alterarne le fondamenta.

La sua condotta politica era lì a dimostrarlo: fu lui a ordinare alla polizia di sparare sugli operai a Vitoria o sui manifestanti comunisti a Montejurra, un autoritarismo duro e puro che puntava a escludere qualsiasi partecipazione delle forze di sinistra alla vita politica.

OPPOSITORE DEL SOCIALISMO.

Nel 1978 accettò malvolentieri la nuova Costituzione e fondò Alianza popular (nel 1989 confluito nell’attuale forza di governo, il Pp), che voleva essere un partito conservatore di ispirazione democratica, ma dopo il crollo dell’Ucd (i cristiano democratici) rimase solo a combattere contro l’ampio consenso che il popolo spagnolo tributò ai governi socialisti negli anni 80.

Il premier socialista Felipe González rispettò il ruolo del vecchio statista fino a eleggerlo capo dell’opposizione. Rimase ai margini del parlamento e lasciò il testimone del partito a José Maria Aznar.

L’unica, grande frustrazione della sua vita fu non arrivare al posto in cui sembrava predestinato, e cioè la presidenza del governo. Era ostacolato dal suo passato franchista - che non rinnegò mai - e dovette accontentarsi del ruolo di governatore della Galizia.

Nella propria terra poté circondarsi di tutti gli attributi di un uomo di Stato, così da saziare la sua brama di guidare un Paese. Riuscì a rimanere al timone dal 1990 al 2005, e fu solo per la vecchiaia, e per l’ondata di impopolarità seguita alla catastrofe ecologica della petroliera Prestige, che perdette il consenso delle urne e fu costretto a rinunciare.

In Galizia ebbe il suo Stato ideale, costruito su misura.

Da critico del federalismo si trasformò in convinto autonomista e autore di proposte che più volte misero in imbarazzo il suo partito.

Dalla sua casa di Madrid ha visto l’esplosione della crisi economica e il passaggio del testimone tra l'ex premier José Luis Zapatero e l'attuale presidente del Consiglio Mariano Rajoy.

Proprio là, sullo scranno più alto della Moncloa, dicono i fedelissimi, si saranno concentrati i suoi ultimi pensieri. Sulla vetta più importante, l’unica che non era riuscito a conquistare.

-

13-02-12, 22:55 #3Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Re: Rif: Personaggi memorabili

Re: Rif: Personaggi memorabili

L'uomo che per difendere la vita nascente si giocò il Premio Nobel

di Antonio Gaspari

E' stato un grandissimo scienziato.

Docente di genetica fondamentale all'Università di Parigi e membro

della Pontificia Accademia delle Scienze dal 1974, è stato il primo

presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Nel 1958 ha scoperto l'anomalia genetica (trisomia del cromosoma 21) che

causa la sindrome di Down, e la sua scoperta ha sconfitto le argomentazioni

razziste ed eugenetiche sui bambini che ne sono affetti. Si è battuto

coraggiosamente per la difesa della vita, sempre e ovunque. Il suo rifiuto

dell'aborto gli ha fatto perdere il Premio Nobel, ma la Chiesa cattolica

intende proclamarlo beato, nel frattempo in tanti lo ricordano come

il protettore dei disabili.

Stiamo parlando di Jérôme Lejeune, un uomo che con il suo coraggio ha

segnato la storia del movimento per la vita a livello mondiale. Era un

grande amico di Giovanni Paolo II ed era stato a pranzo con lui il giorno

in cui Ali Agca tentò di uccidere il Papa. Nel suo viaggio in Francia,

il Pontefice polacco si inginocchiò sulla sua tomba.

Per onorare una così grande persona, il Movimento per la Vita

(MpV) italiano ha promosso la pubblicazione di due libri:

"Il professor Lejeune - fondatore della genetica moderna",

scritto da Jean-Marie Le Méné, e "La vita è una sfida",

scritto da sua figlia Clara Lejeune, entrambi pubblicati

dalla Cantagalli di Siena.

Il MpV, insieme ai movimenti europei per la vita e la difesa

della famiglia, ha inoltre proposto di onorare la memoria del prof.

Lejeune con il Premio Madre Teresa di Calcutta.

Per la sua scoperta a soli 33 anni della causa della sindrome di Down, la

trisomia 21, Lejeune è considerato uno dei padri della genetica moderna.

Nel 1962 fu nominato esperto in genetica umana presso l'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS). Nel 1964 venne nominato Direttore

del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Francia e nello stesso

anno fu creata per lui la cattedra di Genetica fondamentale nella Facoltà

di Medicina della Sorbona.

Dal punto di vista medico e per i suoi studi sulle patologie cromosomiche,

Lejeune venne nominato dottore honoris causa o membro di numerose altre

accademie e università straniere e ottenne prestigiosi riconoscimenti, fra i

quali il premio Kennedy nel 1962, il premio William Allan nel 1969 e il

premio Griffuel nel 1993 per i suoi studi sulle anomalie cromosomiche nei

tumori. Nel 1981 venne eletto all'Accademia di scienze morali e politiche e

due anni più tardi all'Accademia nazionale di medicina. Nel 1994 divenne il

primo presidente della Pontificia Accademia per la Vita creata da Giovanni

Paolo II.

Per tutto questo divenne il candidato numero uno al Premio Nobel per

la medicina, ma da quando, agli inizi del 1970, cominciò ad opporsi

all'aborto, divenne inviso ai poteri forti.

L'amore che portava verso i portatori della sindrome di Down divenne

centrale per fermare l'aborto. La sua battaglia da medica divenne civile

e pubblica. Fu il presidente onorario dell'associazione "SOS futures

mères" (il primo movimento "pro-life" francese), opponendosi all'aborto

e all'uso del mifepristone (la pillola abortiva), che definì il "primo

pesticida umano".

Lejeune sosteneva che "il feto è già un piccolo uomo" e in quanto tale,

anche quando è imperfetto, ha diritto alla vita, perché "compito del

medico è di guarire, non di uccidere", e "una società che uccide i suoi

figli ha perduto l'anima e la speranza".

Nel libro "La vita è una sfida", la figlia Clara racconta che una

trasmissione televisiva che nel 1972 - all'epoca del dibattito sulla nuova

legge per la legalizzazione dell'aborto - aveva grande ascolto sollevò per

la prima volta nel corso di un dibattito televisivo il problema dell'aborto

per i bambini che prima di nascere presentavano qualche handicap.

In quel momento l'unico handicap riconoscibile prima della nascita

era la trisomia. I genitori vivevano con apprensione, quasi fosse

una caccia al trisomico: "Che ha fatto di male il mio ometto perché

sopprimano quelli come lui?".

Clara ricorda che un giorno un ragazzo trisomico di dieci anni

si presentò allo studio di suo padre, piangendo in modo inconsolabile.

La mamma spiegò: "Ha visto con noi il dibattito di ieri sera".

Il ragazzo gettò le braccia al collo di Lejeune e disse:

"Vogliono ucciderci. Ci devi difendere. Noi siamo troppo deboli,

non sappiamo farlo da soli!". Da quel giorno Lejeune difese

anima e corpo la causa dei nascituri.

Il libro "La vita è una sfida" rammenta che il professore francese

chiamava i suoi malati "i diseredati": diseredati perché la loro eredità

genetica non era perfetta, perché erano i non-amati in una società

basata sull'apparenza. Vedendo quanto li amasse ci si poteva

chiedere come delle creature, per alcuni all'apparenza tanto

sgraziate, potessero ispirare tale tenerezza.

Cecilia, trisonomica, ha scritto a Lejeune: "Mio Dio, per favore

veglia sul 'mio amico'. Per la mia famiglia sono brutta assai,

lui mi trova persino carina; perché sa com'è fatto il mio cuore".

La battaglia di Lejeune gli venne fatta pagare cara dalla lobby antivita.

Il professore francese venne isolato dai colleghi della comunità

scientifica e venne attaccato duramente dai mezzi di comunicazione

di massa. Fu incompreso e perseguitato, e gli vennero tagliati i fondi

per la ricerca sull'acido folico per le mamme in gravidanza.

Ha raccontato la figlia Clara : "Bambini, avevamo un padre degno

di onori, scienziato geniale conteso dalle élites. Adolescenti, era diventato

un appestato: aveva commesso un delitto d'opinione. Adesso che rileggo

con occhi di adulta gli avvenimenti che hanno costellato la sua vita,

mi accorgo che ha dovuto soffrire molto. Ha conosciuto la rinuncia

alle cose del mondo, alla gloria, alla celebrità, ai riconoscimenti scientifici.

Ha conosciuto il tradimento di amici, il logorio amministrativo, la moderna condanna

esercitata dalla stampa. Se ha sofferto non l'ha mai fatto capire.

Davanti ai soprusi, sorrideva dicendo: Non combatto per me, allora

gli attacchi non hanno importanza".

In occasione di una riunione che cercava di giustificare l'aborto

con la scusa di evitare gli aborti clandestini, a New York, nella sede

dell'ONU, Lejeune - riferendosi all'Organizzazione Mondiale della Sanità –

disse: "Qui c'è un'istituzione per la salute che si è trasformata in un'istituzione

per la morte". Quella stessa sera scrisse a sua moglie e a sua figlia dicendo:

"Oggi mi sono giocato il mio Premio Nobel".

Il professore francese morì di cancro il 3 aprile 1994, giorno di Pasqua.

Lasciò la moglie Marie e cinque figli. Giovanni Paolo II, che lo conosceva,

lo frequentava e lo amava, il 22 agosto 1997 è andato a visitare la sua

tomba a Chalo-Saint-Mars, e in occasione della Giornata Mondiale

della Gioventù di Parigi ha scritto in una lettera al Cardinale Lustinger:

"Nel corso di tutta l'esistenza del nostro fratello Jérôme, questo richiamo

ha costituito una linea portante. Nella sua qualità di biologo, si è

appassionato alla vita. Nel suo campo è stato una delle massime autorità

a livello mondiale. Molti organismi lo invitavano a tenere delle conferenze

e sollecitavano il suo parere. Era rispettato anche da quanti non ne

condividevano le convinzioni più profonde".

"Desideriamo oggi ringraziare il Creatore, 'dal quale ogni paternità

nei cieli e sulla terra prende nome' (Ef 3, 15), per il particolare carisma

del defunto. Bisogna parlare in questo caso di carisma perché il professor

Lejeune ha sempre saputo far uso della sua profonda conoscenza della vita

e dei suoi segreti per il vero bene dell'uomo e dell'umanità e solo per

questo. È divenuto uno degli arditi difensori della vita, soprattutto

della vita dei bambini prima della nascita che, nella nostra civiltà

contemporanea, è spesso minacciata a tal punto che si può pensare

ad una minaccia programmata", aggiungeva il Papa.

Oggi questa minaccia si estende anche agli anziani e agli ammalati.

Le istituzioni umane, i Parlamenti democraticamente eletti, usurpano

il diritto di poter determinare chi ha diritto alla vita e chi può invece

vedersi privato di questo diritto senza alcuna colpa da parte sua.

In diversi modi, il nostro secolo ha sperimentato questo comportamento,

soprattutto durante la seconda guerra mondiale, ma anche dopo la fine

della guerra".

"Il professor Jérôme Lejeune si è assunto pienamente la responsabilità

specifica dello scienziato, pronto a diventare un 'segno di contraddizione'

senza tener conto di pressioni esercitate dalla società permissiva né

dell'ostracismo di cui era oggetto. Siamo oggi di fronte alla morte

di un grande cristiano del XX secolo di un uomo per il quale la difesa

della vita è diventata un apostolato".

Jerome Lejeune, il genetista più odiato dagli abortisti

Francesco Agnoli

Jerome Lejeune. In Italia di questo grande personaggio si sa molto poco. Gli unici quattro libri, a quanto mi consta, li ha pubblicati l’editore Cantagalli (l’ultimo è di Clara Lejenue, sua figlia: “La vita è una sfida”, Cantagalli). Nato nel 1926 a Montrouge sur Seine, Lejeune è colui che ha scoperto la prima anomalia genetica, la cosiddetta trisomia 21, cioè l’anomalia genetica che determina la sindrome di Dow. Sino alla sua scoperta si credeva che il mongolismo fosse una tara razziale, oppure che fosse determinato da genitori alcolisti o sifilitici. Lejeune dimostrò che non vi era nulla di disdicevole, nei genitori di quei bambini, nessuna degenerazione razziale, nessuna contagiosità, in quelle creature in cui era avvenuta la triplicazione di un cromosoma, un eccesso di informazione genetica.

Lejeune per questa scoperta, e per altre che la seguirono, ottenne innumerevoli riconoscimenti internazionali, premi ed onorificenze. Divenne un uomo famoso e per lui fu creata la prima cattedra di Genetica Fondamentale presso l’università di medicina di Parigi. Ma Lejeune non era solo un ricercatore, un curioso, uno studioso di segmenti di Dna che nel chiuso del suo laboratorio confonde la vita col codice genetico e che nell’entusiasmo delle sue scoperte crede di avere in pugno la totalità del reale. Il suo intento fu sempre quello di guarire i suoi malati, così socievoli, così allegri, così fanciulleschi. «Se si riuscisse a scoprire come poter curare la trisomia 21», scrive la figlia Clara, «allora sì la strada sarebbe aperta per poter curare ogni altra malattia genetica». Scoprire la prima aberrazione cromosomica è, nella mente di Lejeune, il primo passo per compiere l’opera del medico, che è, da sempre, quella di curare. Così anche la scoperta della diagnosi pre-natale, ad opera dell’amico di Lejeune, il professor Liley, originario della Nuova Zelanda, è collegata al desiderio di poter individuare quanto prima e curare più precocemente i bambini. Curare il prima possibile, in utero: è l’idea che entusiasma entrambi. Ma i due scienziati, che “si conoscono e si stimano”, “impotenti, assisteranno allo snaturamento delle loro scoperte”. Infatti nel 1970 in Francia la proposta di legge “Peyret” apre il dibattito sull’aborto, sull’eliminazione dei bambini che sono identificati come portatori di handicap già prima della nascita. “In quel momento”, ricorda Clara, “l’unico handicap riconosciuto prima della nascita è la trisomia!”. Lejeune, di fronte alla proposta Peyeret e al dibattito sull’aborto in generale, dinanzi alle menzogne sulla natura del feto o sul numero degli aborti clandestini, non riesce a tacere: sostiene la sacralità della vita, palesa il suo amore per i suoi piccoli malati, dinanzi a tutti, ovunque, arrivando ad affermare, all’Onu: “Ecco una istituzione per la salute che si trasforma in istituzione di morte”.

E’ coraggioso, ma non ingenuo: sa di aver intrapreso una strada pericolosa, di procurarsi, in questo modo, innumerevoli antipatie. La sera stessa del suo discorso all’Onu, scrive alla moglie: “Oggi pomeriggio ho perduto il premio Nobel”. Ed è proprio così. Non garba, a coloro che lo insultano, che gli sputano in faccia, a coloro che scrivono sui muri “A morte Lejeune e i suoi mostriciattoli”, che qualcuno rivendichi con carità e con forza la verità, e lo faccia con l’evidenza della scienza.

Per stroncare Lejeune le proveranno tutte: l’odio, le persecuzioni, le molestie anche fisiche, i controlli fiscali… Gli verrà negato l’avanzamento di carriera per ben 17 anni, verrà radiato dai congressi scientifici, gli verranno soppressi i crediti per la ricerca e negati i finanziamenti per i suoi pionieristici studi sull’acido folico per le mamme in gravidanza, che tanti bambini hanno contribuito a salvare dalla spina bifida e da altre patologie. Ma per fortuna il suo nome è famoso in tutto il mondo, e può continuare a lavorare grazie a sussidi americani, inglesi, neozelandesi. Il suo pensiero però è sempre fisso sui suoi cari trisomici, perché conosce l’insegnamento di Cristo: “ogni cosa che avrete fatto ad uno di questi piccoli, la avrete fatta a me”. In passato, ricorda Lejeune, i malati di rabbia venivano spesso uccisi e soffocati tra due materassi. Poi, un grande scienziato, Pasteur, liberò l’umanità da quella malattia.

[Il grande Pasteur, tra l’altro, era un cattolico che oggi verrebbe definito "integralista" o "bacchettone". Era solito dichiarare: "Ho la fede di un contadino bretone, ma, quando morirò, spero di avere la fede della moglie di contadino bretone".

]

]

Lejeune, nonostante varie difficoltà, continua a girare “il mondo, tiene conferenze e torna con riconoscimenti e borse di studio per i suoi collaboratori, finanziamenti per i programmi di ricerca”. Si batte in questi anni per evitare il disastro nucleare, viene inviato in Russia a parlare con Breznev sui rischi di un eventuale uso dell’atomica, e confuta il darwinismo materialista e ideologico di Jacques Monod, che riduce l’uomo ad un figlio del caso. In nome dei suoi studi di genetica Lejeune sostiene la credibilità di Adamo ed Eva e, anticipando di dieci anni le scoperte di Gould ed Eldrege, contrasta il gradualismo step by step di Darwin, sostenendo che l’evoluzione ha dovuto per forza fare dei salti.

In ogni cosa, come padre di cinque figli, come scienziato, come polemista contro l’aborto e il darwinismo materialista, ciò che più colpiva, in lui, come rammenta la figlia, era “l’assenza di paura. Non aveva paura. Cosa si può fare contro un uomo che non desidera niente per se stesso?”. Timete Dominum et nihil aliud, diceva, perché solo così si è veramente liberi, solo così si è certi di rinunciare a se stessi e al proprio egoismo, per perseguire con limpidezza la via della Verità e del Bene. Il suo motto poteva così essere quello che D’Annunzio, aveva ripreso e inciso sul muro del suo Vittoriale: “Ho quello che ho donato”.

Per questo, alla sua morte, un ragazzo down, Bruno, “con la sicurezza di un predicatore quaresimale, si impadronisce del microfono durante le esequie di Jerome Lejeune a Notre Dame di Parigi. Senza timore, in una cattedrale affollata, improvvisa un panegirico che termina con queste parole: ‘Grazie, mio caro professor Lejeune di quello che hai fatto per mio padre e per mia madre. Grazie a te, sono fiero di me’. Nessun altro oltre a Bruno avrebbe potuto dire parole simili. Più tardi veniamo a sapere che egli è il bambino il cui esame dei cromosomi, trentacinque anni prima, ha permesso a Lejeune di scoprire la trisomia 21” (Jean-Marie Le Méné, “Il professor Lejeune, fondatore della genetica moderna”, Cantagalli, Siena, 2008, p. 178)

Tutta la battaglia di Lejeune è dunque quella di un credente e di uno scienziato che in un’epoca in cui si fa fatica a riconoscere la dignità dell’uomo, il suo essere ad immagine e somiglianza di Dio, difende questo principio, con la sua umanità e la sua scienza, e urla al mondo che anche gli handicappati sono uomini. La sua, scrive Jean Marie Le Méné, è la stessa battaglia degli abolizionisti americani che di fronte alla schiavitù affermavano: a man is a man. Un uomo è un uomo. Negli stessi anni in cui Francis Crick dichiara che “nessun bambino dovrebbe essere definito come essere umano prima di essere stato sottoposto a un test che ne determini il corredo genetico. Se non supera il test, si è giocato il diritto alla vita”, Lejeune ribadisce: Ogni uomo è un uomo.

“E’ un feto, lo abortiamo? E’ un uomo. E’ malato? E’ un uomo. Fabbrichiamo un embrione in vitro? E’ un uomo. Lo congeliamo? E’ un uomo. Lo vivisezioniamo sino al quattordicesimo giorno? E’ un uomo. Lo produciamo in un utero artificiale, o in affitto? E’ un uomo. Lo cloniamo? E’ un uomo. Lo priviamo di suo padre e di sua madre, con l’adozione a persone dello stesso sesso? E’ un uomo” (Jean-Marie Le Méné, “Il professor Lejeune, fondatore della genetica moderna”, Cantagalli, Siena, 2008, p. 19)

Jerome Lejeune, il genetista più odiato dagli abortisti | UCCR

-

22-02-12, 23:40 #4Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Re: Personaggi memorabili

Re: Personaggi memorabili

LA "VALCHIRIA" CHE DOVEVA UCCIDERE HITLER

MARCO SFERINI

Adolf Hitler studia le mappe che hanno segnate le direttrici di avanzata dell'Armata

Rossa ad est e quelle degli Alleati nel sud d'Italia. Accanto a lui i feldmarescialli

del Reich cercano il consiglio migliore da dare al dittatore che inizia ad affannare

sotto i colpi dei cannoni russi e dopo il fallimento di quello che doveva essere il suo

capolavoro: l'"operazione Barbarossa", la conquista della Russia sovietica.

Il giorno dell'attentato, Hitler si trova nella Prussia orientale, a Rastenburg, per fare

il punto della situazione sui vari fronti che gli alleati hanno aperto e stanno per aprire

contro quella che il fuhrer si ostina a ritenere "la fortezza Europa" dove, secondo lui,

gli alleati - dopo lo sbarco in Normandia - "non resteranno per più di nove ore".

Questa è una di quelle vicende dove forse si può ragionare anche con i "se e ma"

che la storia molto spesso non concede come metodo di interpretazione dei fatti

accaduti o che potevano essere e non sono stati.

I congiurati sono molti, quasi tutti ufficiali dell'esercito tedesco. Alcuni

derivano da nobili famiglie della Prussia preunitaria, e hanno per motto

che un "feldmaresciallo" non tradisce mai se non per via di eventi

eccezionali e tragici che possano mettere in pericolo la Patria tedesca.

I congiurati giudicano la politica di Hitler non soltanto folle, con

un atteggiamento che sarebbe a dir poco semplicistico nella valutazione,

ma soprattutto lesiva dell'onore del popolo tedesco, che "non potrà guardare

in faccia più gli altri popoli" continuando a considerarsi superiore

razzisticamente agli altri e sentendosi in diritto di violare il rispetto

dovuto agli altri popoli dell'Europa.

Claus Schenk Graf Von Stauffenberg, cattolico, è uno di questi ufficiali di stirpe

prussiana: morirà gridando al plotone d'esecuzione "Viva la nostra Santa Germania".

I congiurati erano degli aristocratici conservatori, che compresero appieno il rischio

per la Germania, una volta persa la guerra, di essere totale preda dei vincitori

e di essere pesantemente umiliata, anche con una divisione territoriale.

Come poi del resto fu.

Per evitare tutto questo, i comandanti tedeschi ribelli, che da mesi stavano

preparando l'operazione "Valchiria" (nata come un semplice piano di

addestramento in caso di rivolte nella capitale contro i lavoratori coatti

e ribelli di varia natura), avevano dalla loro una sempre più vasta rete

di resistenza al regime di Hitler. Generali, colonnelli e altri alti ufficiali uniti in una nuova

difficile prova: uccidere Hitler per potere quindi intavolare trattative con gli americani

e gli inglesi, con i russi e i francesi. E' l'idea che viene al generale Beck, al generale

Fromm, a von Tresckow e Olbricht. Tra loro c'è anche un ex ambasciatore di stanza

a Mosca, tale von der Schulenburg.

Regista dell'operazione viene ad essere il conte von Stauffenberg: ha 37 anni all'epoca

(siamo nel luglio del 1944) è di famiglia cattolica originaria del Baden-Wurttemberg.

Un bel ragazzo, atletico e prestante. Ha un viso che affascina tutti: i tratti del suo volto

- diranno i testimoni del fatto che stiamo raccontando - non erano solo gentili ma appariva

sempre sereno e calmo anche nei momenti di peggior nervosismo.

Insomma, Claus von Stauffenberg era tipo da saper tenere i nervi saldi.

Forse per questo viene scelto come esecutore del punto principale del piano

"Valchiria": collocare la bomba accanto ad Hitler. Dunque, uccidere

il fuhrer. La fase seconda dell'operazione prevede l'occupazione di Berlino

e l'instaurazione di un nuovo governo. Il capo dello Stato sarebbe

divenuto ad interim il generale Beck e il generale Goerdeler avrebbe

assunto il ruolo di Cancelliere del Reich.

La protezione più alta che i congiurati hanno viene da tre grandi nomi,

tre grandi feldmarescialli temuti e riveriti: Rommel ("la volpe del deserto"),

Kluge e Witzleben. L'occupazione della capitale implica anche l'ovvio

presidio della radio del regime e l'arresto di tutti i capi della Gestapo

e delle SS. Eguali ordini vengono diramati a tutti i comandanti congiurati

in Francia e nei Paesi Bassi.

Stauffenberg parte la mattina del 20 luglio 1944 alle 7,30 del mattino.

Sorvola Berlino e si dirige alla "wolfsschanze", ossia alla "tana del lupo".

Per meglio comprendere alcune difficoltà nell'esecuzione del piano, va detto

che il conte prussiano è rimasto ferito sui campi di battagia, e ha l'uso

parziale di una sola mano, mentre l'altra è praticamente un moncherino.

Una sua parente ricorderà anni dopo che Claus aveva difficoltà notevoli

nel maneggiare ogni tipo di strumento. Gli rimaneva persino difficile infilarsi

il cappotto.

Quella mattina nella Prussia orientale splende un bel sole che filtra anche

tra gli alberi di quella fitta foresta dove si trova il quartier generale

di Hitler. "Sembrava qualcosa che stesse a mezzo tra un convento

e un campo di concentramento", dirà di quel luogo il generale Jodl

a Norimberga. Lo stesso che firmerà la resa incondizionata della Germania

nelle mani dei comandanti alleati e dell'esercito sovietico.

In questa specie di convento alberato Stauffenberg arriva alle 12,30 e,

dopo i rituali dell'occasione, va nella baracca di legno e muratura dove

si trova la riunione degli stati maggiori con Hitler: Keitel, Jodl, Warlimont,

il colonnello Brandt e altri ufficiali superiori delle SS. Ci sono guardie

del corpo del fuhrer e un gruppo di stenografi. Quando Stauffenberg

entra, Hitler gli rivolge un saluto striminzito, distratto dall'ascolto

del rapporto sulla situazione del fronte russo meridionale.

Sono momenti da cardiopalma: il conte Stauffenberg depone una borsa

sotto il tavolo della riunione. Contiene l'esplosivo: una massa di grigio

plastico inglese con un detonatore azionato a molla da un acido che

corrode il filo di acciaio che lo blocca. Ne ha portato con sé quasi 1 kg,

per l'esattezza 890 grammi. Ma non riuscì a collocarlo tutto, solamente

la metà. Qui potremmo inserire un "se": se la bomba fosse stata preparata

con tutto l'esplosivo avrebbe avuto certamente un impatto duplice di quello

ottenuto e, nonostante facesse caldo e le finestre fossero aperte e quindi

l'impatto della detonazione potesse in qualche modo essere attutito da ciò,

di certo non vi sarebbe stato scampo per molti in quella saletta piccola

dove Hitler seguiva i rapporti dei suoi generali.

La borsa ora si trova sotto il tavolo. Qualcosa non va: il generale Brandt

trova impaccio in quella borsa. Prima la sposta con un piede e poi la prende

e la colloca più lontano da dove si trova Hitler. E' questione di centimetri,

ma questo spostamento salverà la vita al fuhrer.

"Devo uscire a fare una telefonata". Stauffenberg esce e si reca veloce

su un auto già disposta che lo porta fuori dalla zona dell'esplosione.

Avviene alle 12,42 e uccide quattro ufficiali. Uno di questi è il generale

Brandt. Ma Hitler, protetto da una parte del tavolo molto spesso, si salva.

Ha solo qualche contusione e graffio, ma non riporta alcuna ferita. Gli fa

male il braccio destro, parzialmente paralizzato, ma è un trauma momentaneo.

Stauffenberg è certo che Hitler è morto, ma alle sei di sera, quando rientra

a Berlino scopre che nessuno ancora ha dato la notizia dell'attentato.

Non solo questo impedisce una rapida attuazione del piano "Valchiria", ma

la radio diffonde la notizia che il fuhrer è stato oggetto sì di un attentato,

ma che è vivo e vegeto e che sta bene. I congiurati danno l'ordine

di occupare Berlino: si comincia dai ministeri. Il maresciallo Otto Remer

viene incaricato di ciò. Va da Goebbels che, per tutta risposta e per nulla

intimorito lo mette a colloquio telefonico con Hitler medesimo: "Lei

riconosce la mia voce maggiore?", dice Hitler a Remer. Questi risponde

affermativamente. "La nomino colonnello e le ordino di reprimere questa

rivolta con la più spietata energia". Il battaglione fa dunque dietrofront

e va contro i congiurati questa volta.

La "Valchiria" crolla in poche ore: il generale Beck si suicida. Appena

saputo che Hitler è ancora vivo, il generale Romm cambia immediatamente

campo e fa arrestare i congiurati rimasti. Vengono condotti nel cortile:

ci sono il conte Claus von Stauffenberg, Olbricht e altri ufficiali.

Il plotone d'esecuzione ha la scena illuminata dai fari dei camion

che si sono messi davanti ai condannati a morte: una, due, tre scariche

di fucili e cadono a terra.

Ma neppure l'ipocrita Romm scamperà dalla furia di Hitler: la repressione

successiva del tentato colpo di stato viene repressa nel sangue più crudo

nelle settimane successive e non lo risparmierà.

Se l'attentato fosse riuscito? Possiamo dire che forse la Germania avrebbe

potuto evitare ad esempio il rogo di Dresda e gli ulteriori bombardamenti

su Berlino che la resero un campo aperto di macerie. Possiamo di certo

affermare che gli alleati l'avrebbero punita con mutilazioni territoriali,

magari riportandola ai confini antecedenti l'invasione della Polonia, ma

che non avrebbe subìto la divisione in due settori, in due stati. La linea

di confine della DDR con la Repubblica Democratica Tedesca era esattamente

quella raggiunta dagli eserciti alleati e dall'Armata Rossa. Al momento

dell'attentato, infatti, la Germania non era ancora stata occupata dalle

truppe alleate e sovietiche che stavano solamente portando indietro

una linea di fronte precedentemente fatta avanzare da Hitler.

Questi sono forse gli unici "se" che possiamo dire.

Del resto non possiamo certo sapere: che sarebbe accaduto ad esempio

ai campi di concentramento? E alla guerra con l'URSS?

I congiurati, infatti, erano disposti solamente a trattare con americani

e inglesi, non con i sovietici.

Quei tedeschi che non volevano Hitler

Il Timone n.76 settembre-ottobre 2008

Non tutta la Germania parteggiò per Hitler. Fra chi si schierò contro ci furono

ufficiali dell'esercito che organizzarono un attentato per eliminare il tiranno.

Che però fallì e provocò una sanguinosa repressione

di Luciano Garibaldi

Molti ricordano il film, trasmesso anche dalla nostra televisione, La rosa

bianca, che il regista tedesco Mare Rothemund volle dedicare alla vicenda

dei fratelli Hans e Sophie Scholl, studenti dell'Università di Monaco di

Baviera, decapitati perché avevano osato distribuire volantini di dura

critica a Hitler. La commovente vicenda della Weisse Rose (la rosa bianca),

il movimento cui i fratelli Scholl avevano dato vita, va inquadrata

nell'ambito della resistenza cattolica al nazionalsocialismo.

Come morirono i fratelli Scholl? Nel febbraio 1943, il Gauleiter della

Baviera, Paul Gieser, al quale erano state consegnate alcune lettere della

Weisse Rose duplicate con il ciclostile e inviate a migliaia di tedeschi con

la denuncia dell'empietà e dei crimini del regime, a cominciare dalla

persecuzione antiebraica, decise di affrontare i «ribelli» nel loro «covo».

Tenne un discorso all'Università, un discorso volutamente volgare,

contenente l'invito agli studenti ad andare a combattere «anziché perdere

il loro tempo sui libri», e alle studentesse «a rendersi utili, magari

regalando un figlio all'anno al Terzo Reich».

«Non dubito minimamente», proseguì, «che le più carine troveranno

un uomo con cui accoppiarsi. Per le racchie, offro la mia scorta di SS».

Era davvero troppo. Il Gauleiter fu coperto di fischi e le SS scaraventate

a calci fuori dall'aula magna. Quel pomeriggio, diversi cortei di studenti

percorsero le vie del centro, aggredendo le SS e la polizia.

In serata due divisioni corazzate ristabilirono l'ordine a raffiche

di mitraglia. I fratelli Scholl (lui venticinquenne, studente di medicina,

lei ventunenne, iscritta a biologia), riconosciuti quali capi

dell'insurrezione, furono arrestati e decapitati con una mannaia.

Li seguì sulla forca l'ispiratore del gruppo, il professor Kurt Huber

(1893-1943), titolare di filosofia teoretica e profondamente cattolico.

Nella sua ultima lettera scrisse: «La morte è la bella copia della mia

vita».

La resistenza cattolica

Dopo l'istituzione della dittatura (23 marzo 1933, con l''«Ermaechti-gungsgesetz»,

la legge sui pieni poteri), nonostante il regime di terrore e di violenza, si sviluppò,

nei vari strati della popolazione, una opposizione che andava dal non allineamento

fino al segreto aiuto prestato agli ebrei perseguitati; dalla critica fino al complotto

attivo. Schierata in primo piano contro il regime troviamo la Chiesa cattolica.

L'enciclica Mit brennender Sorge di papa Pio XI, del 18 marzo 1937,

suonò chiara ed inequivocabile condanna del nazismo, bollato

come ideologia pagana e razzista.

Subito dopo, per ordine di Hitler, le associazioni cattoliche furono

sciolte, i direttori delle loro riviste arrestati e sovente condannati

a morte, decine di ecclesiastici sottoposti a persecuzioni grottesche

(processi-farsa per frodi valutarie o atti di immoralità furono imbastiti

contro vescovi e semplici parroci), conventi e beni ecclesiastici

confiscati, secondo un canovaccio direttamente mutuato dai giacobini

della Rivoluzione francese e fatto proprio anche dai regimi comunisti.

Ciononostante, il vescovo di Munster, conte Clemens August von Galen

(1878-1946), trovò il coraggio, nel 1941, di pronunciare un'omelia «contro

le persecuzioni razziali, la folle eutanasia, gli arresti indiscriminati,

la violazione dei più elementari diritti umani».

Intanto, gesuiti celebri come padre Alfred Delp

e padre Augustin Roesch, provinciale della Compagnia di Gesù in Baviera,

divennero le guide spirituali del Circolo di Kreisau, da dove uscirà il colonnello

Klaus von Stauffenberg, l'attentatore del 20 luglio 1944...

Accanto ai militari della vecchia nobiltà prussiana, ma anche eroi di guerra

come il feldmaresciallo Erwin Rommel (1891-1944), agirono per farla

finita col nazismo gli esponenti di punta che avrebbero dovuto dar vita

alla nuova Costituzione e formare il nuovo governo: uomini come

Cari Goerdeler, che nel 1937, inascoltata Cassandra, aveva dato inizio

a una serie di pellegrinaggi attraverso l'Europa e l'America nel vano

tentativo di mettere in guardia le democrazie occidentali sul pericolo

rappresentato dal nazismo, o come Herbert von Bismarck, già

sottosegretario agli Interni, e Ulrich von Hassel, ex ambasciatore a Roma.

Determinante, per l'elaborazione dei programmi del futuro governo, e per

la sua funzione di collegamento con i vari gruppi di opposizione, si rivelò

il Circolo di Kreisau, dal nome della proprietà, in Slesia, del conte Helmuth

von Moltke (1907-1945). Qui si riunivano, durantegli anni della dittatura,

giovani intellettuali, tra cui Peter York von Wartenburg, Adam von Trott zu

Solz, lo stesso Von Stauffenberg, che di York era cugino primo. Furono essi

a gettare il seme che poi germoglierà nelle file della resistenza.

«Il nostro problema», scriveva Von Moltke nei suoi Pensieri, «è quello

di ricostruire un uomo europeo». E in una lettera all'amico americano Lionel

Curtis: «Oggi, per una parte del popolo tedesco, incomincia ad apparire

chiara non che essi sono stati fuorviati, non che la guerra può finire con

una sconfitta, ma che è peccato quel che sta accadendo, e che personalmente

sono responsabili per ogni orribile azione che sia stata commessa,

naturalmente non in senso terreno, ma come cristiani».

E Von Moltke aggiungeva: «Un solo pensiero: quello del cristianesimo

come unica ancora di salvezza nel caos».

Bisognava - secondo l'appello che Goerdeler avrebbe rivolto al popolo

dalla radio - «purificare il nome tedesco più volte disonorato. Solo

noi tedeschi possiamo farlo. E lo faremo».

Perciò, tribunali tedeschi avrebbero giudicato «coloro che hanno

screditato la nostra patria facendone la caricatura di uno Stato»,

mentre i più gravi «delitti internazionali» (come la persecuzione

antiebraica) sarebbero stati giudicati dalla Corte di Giustizia dell'Aia,

composta da sei giudici: tre appartenenti ai Paesi vincitori, due neutrali

e un tedesco. Una Norimberga molto serena ed accettabile di quella poi

realizzatasi ad opera dei vincitori. Invece, fallito l'attentato, Hitler

farà mettere a morte settemila persone, tra cui tutti i capi della

resistenza, nessuno dei quali volle riparare all'estero.

Von Stauffenberg e il mistero della confessione

Ho cercato di portare luce su uno degli enigmi che, ormai da più di 60 anni,

gravano sulla vicenda: se cioè la Chiesa fosse al corrente dell'attentato

e ne avesse dato un implicito assenso. Il primo a parlarne fu Constantine

Fitz Gibbon, storico irlandese, uno dei massimi studiosi del 20 Luglio.

Nel suo libro Shirt of Nessus (Londra, 1956), sostenne che Von Stauffenberg

si confessò dall'arcivescovo di Berlino, cardinale conte Konrad von Preysing

(1880-1950), senza tuttavia ricevere l'assoluzione. L'arcivescovo gli avrebbe

però detto che «non si considerava autorizzato a trattenerlo in base a motivi

ideologici» (p. 159).

Una decina d'anni dopo, da me intervistato a Berlino durante l'inchiesta

giornalistica che condussi sull'attentato, padre Harald Pòlchau, il

cappellano del carcere di Tegel che aveva assistito, in punto di morte,

i massimi esponenti del complotto, tra cui Von Moltke, Alfred Delp,

Julius Leber, York von Wartenburg, Von Hase e Von Witzleben, mi disse

di avere appreso da quei condannati, senza ombra di dubbio, che Von

Stauffenberg si era confessato, aveva ricevuto l'assoluzione e si era

anche comunicato.

Appare in ogni caso assai verosimile che l'arcivescovo Von Preysing (il quale

sarà nominato cardinale da Pio XII nel marzo 1946 assieme al vescovo, già

perseguitato dai nazisti, conte Clemens August von Galen) abbia prontamente

e doverosamente comunicato alle gerarchie superiori ciò che aveva appreso

da Stauffenberg.

Nel 1963 fu inaugurata a Berlino, nel quartiere operaio di Siemensstadt,

la chiesa cattolica Regina Martyrum, edificata in memoria dei religiosi

impiccati in seguito ai fatti del 20 Luglio 1944. All'inaugurazione era

presente il cardinale Julius Dòpfner, attorniato dai vescovi della Germania.

Tutti dissero che, avendo fatto costruire quel tempio, la Chiesa di Roma

aveva ammesso la liceità del tirannicidio.

Avvenire

Stauffenberg e gli altri martiri dell'attentato al Führer

di G. Sant.

Lo sfortunato attentatore alla vita di Adolf Hitler era un cattolico

praticante. Claus Schenk von Stauffenberg era infatti nato nel 1907

da una famiglia molto religiosa della Germania meridionale, con ascendenze

però nell'aristocrazia prussiana.

In età giovanile fece parte della cerchia del poeta Stefan George, influenza

che ritornerà nei giorni precedenti l'attentato. Alcuni suoi conoscenti,

infatti, hanno testimoniato gli accenti quasi metafisici che ormai

il militare dava al gesto che stava per compiere. Recitava alcuni versi

di una poesia di George, «L'Anticristo»: «Voi giubilate, incantati dalla diabolica

apparenza, dilapidate quel che è rimasto della passata sostanza, e avvertite

il pericolo solo prima della fine».

Stauffenberg era a contatto con molti altri credenti, compresi alcuni gesuiti,

che facevano parte del «circolo di Kreisau», oggetto di una violenta repressione

dopo l'attentato. Una reazione che fece almeno cinquemila vittime, fra le quali

alcuni santi e beatificandi della Chiesa: Nicolaus Gross e il gesuita Alfred Delp,

Bernhard Letterhaus, e vecchi appartenenti al partito cattolico del Zentrum,

come Josef Wirmer ed Eugen Bolz.

[Partecipò alla congiura pure il celebre scrittore Ernst Junger, che in seguito

si convertì al cattolicesimo

]

/

-

29-02-12, 23:00 #5Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Re: Personaggi memorabili

Re: Personaggi memorabili

Cile: dai libri di scuola scompare la parola “dittatura”

di Redazione.

Sta facendo discutere la decisione del ministero dell’Educazione del nuovo governo cileno di Sebastian Piñera di sostituire la parola “dittatura”, in riferimento al periodo di governo del generale Augusto Pinochet, con il termine “regime militare”.

Il ministro dell’Educazione del Cile, Harald Beyer, ha confermato ieri che il governo ha modificato i libri di testo base delle scuole elementari. Beyer, nominato la scorsa settimana dopo le dimissioni del suo predecessore Felipe Buldes, ha spiegato ai giornalisti che si è scelto di “usare la definizione più generale che è regime militare al posto di dittatura”. Nei libri di testo quindi scomparirà il periodo storico finora indicato come “dittatura cilena” per essere sostituito da “regime militare”.

Secondo il ministro, il nuovo testo “intende comparare differenti visioni sul fallimento della democrazia in Cile, sul regime militare e sul processo di recupero della democrazia iniziato alla fine del ventesimo Secolo, considerando i vari protagonisti, le differenti esperienze e punti di vista”.

Difendendo la decisione, Beyer ha spiegato che la modifica del termine è passata attraverso tutte le istanze regolari incaricate di valutare la questione e ha avuto l’approvazione del “Consiglio Nazionale dell’Educazione trasversale, che lo ha approvato senza modifiche”.

La modifica, realizzata attraverso un processo al quale partecipano molti educatori, “non ha niente a che vedere – ha aggiunto il ministro – con la polemica tra sostenitori e detrattori, ma con espressioni che si usano abitualmente in questo tipo di testi, in molte parti del mondo”.

“Quello di Augusto Pinochet non è stato un governo democratico, ma anche un regime militare ha questa accezione” ha concluso il ministro.

L’epoca di Pinochet è stata sempre definita finora dittatura e colpo di Stato e, come ricordano i media cileni, lo stesso generale era solito riferirsi al suo governo come a una “dictablanda”, ovvero a una “blanda dittatura”, con un gioco di parole in spagnolo tra “dictadura” e “dictablanda”.

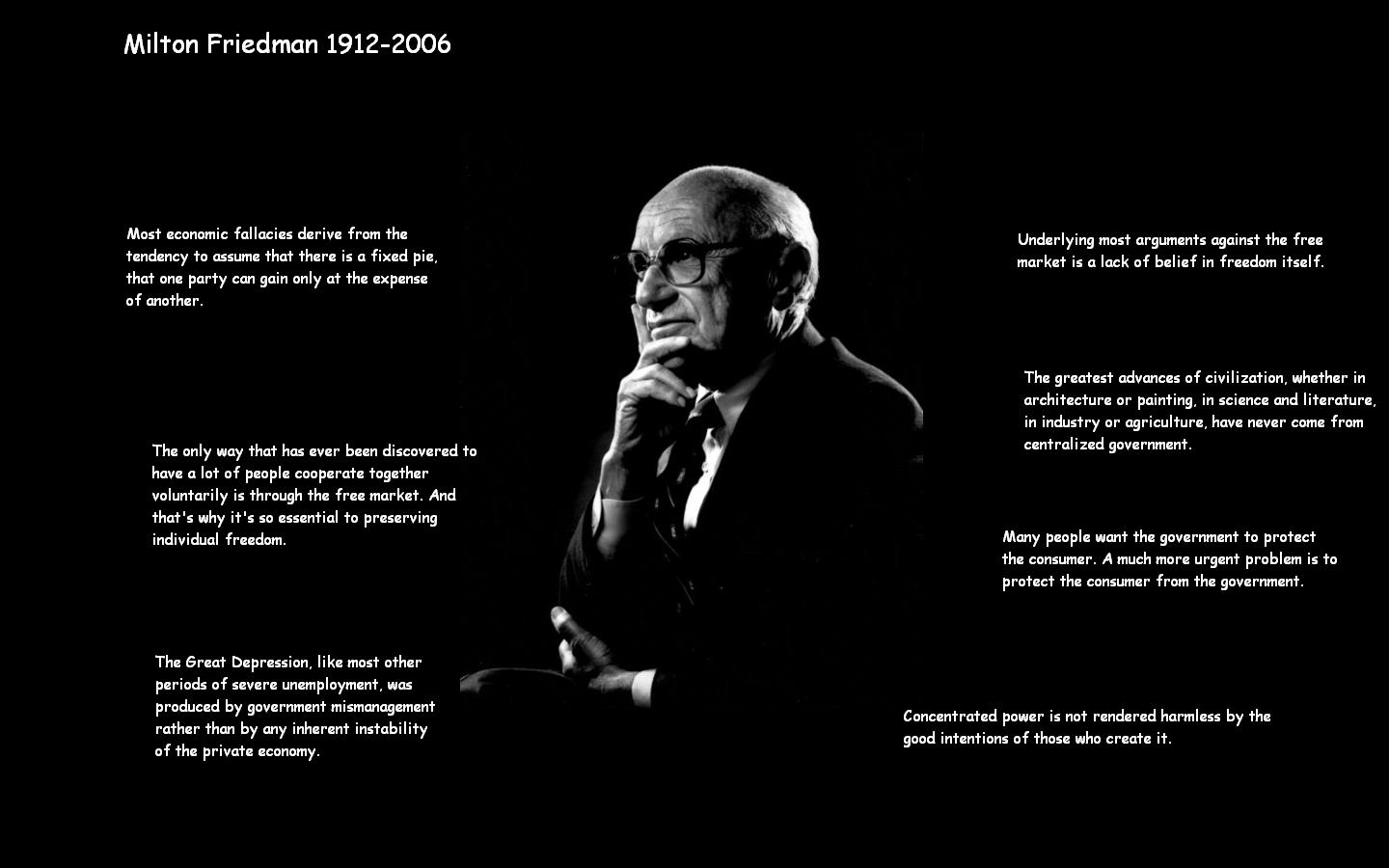

I Chicago Boys all’opera

Elena Comelli

La strada più diretta per arrivare a Santiago parte da Vienna e passa per Chicago. Ma l’anno di partenza non è il 1973. È nel settembre del 1923, esattamente mezzo secolo prima, che Friederich von Hayek sbarca a Manhattan con in tasca due lauree dell’università di Vienna – in Economia e in Giurisprudenza – deciso a conseguire un dottorato alla New York University. Tipico prodotto dell’impero austro-ungarico, il ventiquattrenne Friedrich viene da una famiglia di biologi e funzionari governativi, ma è stato travolto come suo cugino Ludwig Wittgenstein dalla Prima guerra mondiale e dal collasso dell’impero mentre camminava spedito verso un’ordinata carriera di botanico. Dopo la guerra, in cui ha combattuto da ufficiale in battaglie dove i suoi uomini «parlavano undici lingue diverse» (secondo il suo stesso resoconto), Friedrich torna a Vienna socialista convinto e decide di mettere le sue competenze al servizio della costruzione di un’organizzazione sociale più giusta, contro ogni nazionalismo. Mentre la vibrante società viennese d’inizio secolo, in cui era cresciuto, si sfalda, Friedrich studia come un matto Economia e Giusrisprudenza, deciso a mollare gli ormeggi appena possibile verso il Nuovo Mondo.

Lo sbarco a New York nel settembre del 1923 è fondamentale per la formazione di Hayek, ma in un certo senso si rivela una falsa partenza: il suo interesse per l’economia si rafforza, ma ben presto gli mancano i soldi per mantenersi ed è costretto a tornare a Vienna. Qui, sotto l’influenza di Ludwig von Mises

esponente di punta della Scuola austriaca del pensiero economico, si converte al liberalismo e all’economia di mercato. Nel 1931, dopo essere stato per anni assistente di Mises, Hayek viene chiamato da Lionel Robbins a insegnare alla London School of Economics, un bastione di sinistra dove però il dipartimento di macroeconomia sta virando su posizioni liberiste, contro il dominante influsso statalista di John Maynard Keynes.

Con l’avvicinarsi della Seconda guerra mondiale, Hayek è sempre più preoccupato dallo statalismo e dal nazionalismo rampanti nel Vecchio Continente. In uno dei suoi articoli più profetici, pubblicato in quegli anni, spiega il fallimento delle economie pianificate centralmente con la famosa teoria della conoscenza: chi sta al centro non ha tutte le informazioni necessarie per prendere delle decisioni economiche. Solo il «meraviglioso sistema dei prezzi», spiega, «è un meccanismo perfetto per comunicare informazioni con la velocità del vento anche nelle regioni più remote». Ecco perché in ogni caso bisogna lasciarli fluttuare liberamente.

Questa e altre sue teorie vengono condensate in un libro ferocemente antistatalista, The Road to Serfdom, oggi considerato la pietra angolare del neoliberismo all’austriaca. Ma nel regno di Keynes era impossibile pubblicarlo. È così che si crea per la seconda volta un proficuo cortocircuito fra il rigido ufficiale austroungarico e il Nuovo Mondo, dove tutto è possibile. Nel 1944 il libro di Hayek viene pubblicato dalla Chicago University Press su indicazione di Aaron Director, docente di Economia e genero di Milton Friedman, economista di punta dell’ateneo. Il libro scoppia come una bomba nel mondo accademico e in breve diventa un bestseller. Il giovane Friedman (più tardi consigliere economico di Ronald Reagan e infine premio Nobel per l’economia nel 1976, due anni dopo Hayek), lo legge.

Poco dopo il volume finisce avventurosamente fra le mani di una studentessa dell’università di Oxford, Margaret Roberts, non ancora Margaret Thatcher.

Keynes lo legge mentre è in viaggio per il vertice di Bretton Woods, dove verrà deciso l’assetto economico del mondo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. In una memorabile lettera al suo acerrimo nemico, lo definisce cavallerescamente «un grande libro», ma ribadisce la sua incrollabile fiducia nella pianificazione centralizzata dell’economia: «Semmai ce ne vorrebbe di più», scrive Keynes, «non certo di meno». E aggiunge: «Se solo potessi indirizzare la tua crociata in questa direzione, eviteresti la figura di Don Chisciotte che stai facendo adesso».

Dopo la Prima guerra mondiale e specialmente dopo la Grande Depressione tutto il mondo si era mosso quasi all’unisono verso una maggiore pianificazione centrale dell’economia, a partire dal blocco socialista per arrivare all’America Latina, passando per l’Europa continentale e perfino per il Nord America. Il protezionismo nazionalista dilagava, con dazi altissimi per impedire le importazioni e schermare le industrie locali dalla concorrenza estera, con regolamentazioni sempre più stringenti sui prezzi che portavano al boom del mercato nero, con vaste nazionalizzazioni delle industrie principali e un mercato del lavoro sempre più rigido.

In questo contesto, la crociata di Hayek contro lo statalismo e a favore del libero mercato, per un ritorno alla visione classica dell’economia ancorata negli insegnamenti di Adam Smith, sembrava davvero una battaglia contro i mulini a vento. Eppure oggi sappiamo che il vento, all’insaputa di tutti, già allora stava girando nella direzione indicata da Vienna. La globalizzazione, frutto dell’apertura dei mercati locali alla concorrenza internazionale, della deregulation reaganiana, delle liberalizzazioni à la Thatcher e del crollo dell’impero sovietico, discende direttamente dalle teorie di Hayek. E la prima tappa nella nuova direzione, per una serie di coincidenze fortuite, è Santiago. Ma prima ancora di arrivare là, si passa da Chicago.

Hayek abbandona la London School of Economics per l’università di Chicago nel 1950. Gli viene affidata la cattedra di Scienze sociali, che non fa parte del dipartimento di economia, ma l’interazione con gli economisti è vivace e il rapporto con Milton Friedman, diventato nel frattempo il padre del neoliberismo americano, sempre più stretto. È qui che Hayek scrive la sua opera più importante, The Constitution of Liberty, pubblicata nel 1960, dove si afferma che il laissez-faire non è sufficiente ad assicurare un buon funzionamento dell’economia e che il ruolo più importante dello Stato sta proprio nello sviluppo di leggi e regole capaci di assicurare la libera concorrenza. Un’affermazione che oggi sembra banale, ma allora suonava del tutto nuova e rivoluzionaria. Negli stessi anni il Nobel Theodore Schulz, rettore dell’Università di Chicago, e Julio Chana, rettore dell’Università cattolica di Santiago, instaurano un rapporto di collaborazione molto stretto fra i due atenei, aprendo un ponte fra Santiago e Chicago per tutti gli studenti cileni di economia interessati ad ampliare le proprie conoscenze.

Negli anni Sessanta lo stesso canale, che presuppone un importante aiuto economico agli studenti stranieri, viene aperto anche con l’Argentina. Al Harberger, un collega di Friedman che ha dedicato tutta la sua vita al progetto sudamericano, lo descrive così: «Ora i latinos possono andare dappertutto, ma allora non era così. Negli anni Sessanta, mentre a Chicago si potevano trovare anche 40 o 50 studenti sudamericani in corsa per il dottorato su una popolazione complessiva di 150-180 neolaureati, a Harvard ce n’erano forse tre o quattro, al Mit cinque o sei. È la nostra politica delle ammissioni che ha fatto diventare Chicago così importante sulla scena sudamericana: eravamo pronti ad ammettere anche studenti che avrebbero potuto fallire lungo il cammino, mentre le altre grandi università americane ammettono praticamente solo studenti in grado di garantire fin dal primo giorno il raggiungimento di un dottorato al top dei voti». In una decina d’anni, il canale aperto con l’America Latina ha portato a Chicago oltre trecento studenti, di cui in tempi diversi 25 sono diventati ministri, 12 governatori della Banca centrale del proprio Paese e gli altri sono andati via via a riempire tutti gli scaglioni più elevati delle varie istituzioni economiche del continente. A partire dalla fine degli anni Sessanta i cosiddetti Chicago Boys, molto influenzati dall’impostazione neoliberista dell’ateneo di Friedman e Hayek, erano pronti ad agire.

I loro Paesi d’origine non erano certo terre vergini. Fin dagli anni Trenta tutti gli economisti del mondo guardavano con molto interesse al cono Sud del continente americano, compreso John Maynard Keynes, più volte ospite a Buenos Aires del suo allievo Raul Prebitsch, allora governatore della Banca centrale argentina. Le teorie keynesiane di Prebitsch, dal 1950 direttore dell’Ecla (Economic Commission for Latin America), un’emanazione dell’Onu con sede a Santiago, hanno dominato completamente la scena economica sudamericana per quasi mezzo secolo. I leader del continente, pur di opposte tendenze politiche, erano infatti concordi sull’approccio di base sviluppato da Prebitsch, chiamato «dependencia». L’economista argentino divideva il mondo in un centro e una periferia, con il centro nei Paesi industrializzati (Europa e Nord America), dove ha origine l’innovazione tecnologica, e la periferia negli altri Paesi, produttori di materie prime, che nell’interscambio commerciale fra i due contraenti risultano sempre perdenti. Per emancipare i produttori di materie prime dalla dipendenza dai manufatti importati dall’estero – sosteneva Prebitsch – basta ostacolare le importazioni alzando insormontabili barriere commerciali, nazionalizzare la produzione di materie prime e con i proventi delle esportazioni costruire da zero un’industria nazionale. La sua teoria, perfettamente in linea con le impostazioni autarchiche dei fascismi europei, ma anche con la battaglia per l’industrializzazione dell’Unione sovietica, è stata applicata alla lettera dai regimi sudamericani di destra e di sinistra, da Juan Peron a Fidel Castro, passando per Eduardo Frei, presidente cileno dal 1965 al 1970 e nazionalizzatore delle importanti miniere di rame, allora in mani statunitensi.

Dall’Argentina al Cile, dall’Uruguay al Brasile, dal Messico alla Bolivia, uno a uno i confini nazionali venivano inchiavardati da dazi che negli anni Cinquanta e Sessanta raggiungevano livelli del 3-400 per cento, con l’assurda conseguenza di proteggere dalla concorrenza estera impianti produttivi spesso completamente inefficienti e di costringere gli abitanti dell’America Latina a pagare i manufatti locali il doppio o il triplo di quel che avrebbero speso per gli stessi prodotti importati dall’estero. L’inflazione rampante costringeva i governi sudamericani a mettere in circolazione un’enorme massa di denaro e a indebitarsi fino al collo proprio da quegli stessi Stati da cui volevano rendersi indipendenti. La politica di socializzazione dell’apparato produttivo cileno, inaugurata da Salvador Allende nei suoi anni di governo, non è altro che l’applicazione fino alle estreme conseguenze delle teorie di Prebitsch. Le espropriazioni delle industrie, le imposizioni di salari e prezzi fissati dall’alto e più in generale la distribuzione statalistica di una ricchezza che non veniva creata – con le conseguenti enormi spinte inflazioniste, il boom del mercato nero e il crescente malcontento di quel 62 per cento della popolazione che non aveva votato Allende – sono l’effetto della diffusa convinzione che le leggi del mercato possano essere semplicemente abolite costruendo un alto muro lungo i confini nazionali.

È in questo contesto particolarmente ostile alla loro impostazione liberale che i Chicago Boys cileni si trovano a operare. Animati dalla convinzione che le teorie di Prebitsch stiano portando il Paese alla rovina, i giovani economisti concepiscono una piattaforma economica per il candidato della destra, Jorge Alessandri, battuto da Allende alle elezioni del 1970. Malgrado la sconfitta, i Chicago Boys continuano a incontrarsi tutti i martedì sera a Santiago e ad aggiornare le loro proposte.

È grazie a questa piattaforma, chiamata “Il mattone” per quanto era diventata voluminosa nel frattempo, che dopo il colpo di stato di Pinochet, all’inizio del 1975, il gruppo viene contattato da Ricardo Hausmann, un uomo politico legato alla dittatura militare, per chiedere il loro aiuto a rimettere in piedi il libero mercato demolito dai governi precedenti.

Risale a quel periodo anche la visita di Milton Friedman a Santiago, per un giro di conferenze di cinque giorni nel marzo del 1975, che gli è valsa l’accusa di collaborazionismo con il regime di Pinochet. In effetti Friedman in quei giorni fece un discorso intitolato «La fragilità della libertà» all’Università cattolica di Santiago, che infiammò gli animi dell’opposizione per i suoi toni antiautoritari. Nel suo discorso Friedman mise in guardia l’uditorio sulla fragilità della libertà, che viene rapidamente distrutta da ogni tipo di controllo centrale, spiegando che la libertà di espressione politica è il presupposto centrale per il corretto funzionamento di ogni libero mercato. Proprio per questa ragione il padre della scuola neoliberista americana considera a tutt’oggi stupefacente la scelta di Pinochet di affidare ai suoi allievi la gestione dell’economia cilena: «La struttura militare», così Friedman spiega la sua meraviglia, «si distingue per essere una tipica organizzazione top-down: il generale ordina al colonnello, il colonnello ordina al capitano e così via. Il mercato, invece, è una tipica organizzazione bottom-up. Il cliente entra nel negozio e ordina al dettagliante, il dettagliante invia l’ordine su per la catena fino al produttore e così via. I principi di base dei militari, dunque, sono esattamente il contrario della struttura organizzativa del libero mercato o di una società democratica. È stupefacente che per gestire l’economia i militari cileni abbiano adottato la struttura bottom-up invece della struttura top-down usata fino ad allora».

Pinochet, saggiamente, distingue l’ambito militare da quello economico, e lascia mano libera ai Chicago Boys, tranne su qualche particolare come la privatizzazione delle miniere di rame, cui mette il veto. José Pinera si occupa della privatizzazione del sistema pensionistico, Hernan Buchi di quella del sistema sanitario, Sergio De Castro e Carlos Caceres si alternano al vertice del ministero delle Finanze, Luis Larrain è ministro per la Pianificazione, Patricia Matte per lo Sviluppo, Pablo Ihnen, Carlos Mendez e Martin Costaba gestiscono il bilancio dello Stato, per non citare che i nomi più importanti. La terapia shock comprende la liberalizzazione dei prezzi e del commercio, la privatizzazione del sistema pensionistico e sanitario, l’abbattimento dei dazi e delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali e una robusta politica anti-inflazionistica. Di conseguenza esplodono le esportazioni di frutta, vino, prodotti ittici e legname, che diventano gradualmente più importanti del rame, e comincia a svilupparsi un’industria alimentare molto competitiva.

L’effetto è il cosiddetto «miracolo cileno», con una rapida discesa dell’inflazione e una fortissima espansione economica. Ma con il varo della nuova Costituzione, che designa Pinochet al potere per altri otto anni, aumenta l’isolamento internazionale del regime. Il peso del debito, indotto contingentemente dal massiccio afflusso di petrodollari dai Paesi arabi in tutto il Sud America dopo gli anni del boom del prezzo del petrolio, porta al fallimento a catena di molte economie sudamericane, a partire dal Messico.

L’improvviso crollo degli investimenti esteri spinge anche il Cile al collasso nel 1982: dopo sei anni di tassi di crescita stratosferici, il prodotto interno lordo cileno perde di colpo il 14 per cento, la disoccupazione schizza al 33 per cento. Ma Pinochet mantiene la barra sulla rotta neoliberista, e una decisa svalutazione del peso ridà fiato alle esportazioni, rimettendo in equilibrio la barca già l’anno seguente, mentre il resto dell’America Latina continua a risentire di quella crisi per tutto il decennio (chiamato appunto il «decennio perduto»).

In complesso, sotto la guida dei Chicago Boys l’economia cilena è cresciuta molto più rapidamente dei suoi vicini, a un ritmo del 5-6 per cento all’anno. Ma l’eredità più importante di tutta l’operazione resta il radicale cambiamento di direzione rispetto alle politiche del passato, che ha preparato il Cile molto meglio dei suoi vicini alla successiva ondata globalizzatrice.

Coscienti di questo vantaggio competitivo, anche i tre presidenti democratici che si sono succeduti dopo il plebiscito del 1988 hanno mantenuto l’apertura al libero mercato e alla concorrenza internazionale come caratteristica fondamentale delle loro politiche economiche, proseguendo nella scia tracciata ai tempi di Pinochet. Al momento attuale il Cile è indubbiamente l’economia più stabile del Sud America e in anni recenti il suo modello è stato adottato con alterni successi più o meno dappertutto.

Per i Chicago Boys, riciclati in gran parte come consulenti dei vari governi dell’America Latina attraverso l’Istituto per la libertà e lo sviluppo, anche oggi il lavoro non manca.

Tornano i Chicago Boys

di Redazione

Con la sconfitta elettorale del centro-sinistra e l'avvento alla presidenza dell'imprenditore Sebastián Piñera (che s'insedierà a marzo), quello che in Cile si va profilando è il ritorno in forza, alla guida dell'economia, di alcuni di quegli studiosi liberali, detti «Chicago Boys», che già ebbero un ruolo rilevante ai tempi del regime del generale Augusto Pinochet. Ovviamente una simile notizia sta gettando nello sconforto alcuni commentatori europei, ma solo perche in troppi casi mancano informazioni fondamentali.

In particolare, se vista da qui la nomina di Cristián Larroulet a capo dello staff economico di governo può sorprendere (perchè egli fu uno dei consiglieri economici di Pinochet), a Santiago la percezione è alquanto diversa. E non solo perchè il governo includerà vari indipendenti e perfino qualche ex-ministro, come Jaime Ravinet, esponente della Democrazia cristiana e ora designato ministro della Difesa. Ma i cileni non sono affatto scandalizzati soprattutto perchè essi sanno che la loro vicenda storica fu assai più complicata di quanto non si pensi.

Al tempo di Salvator Allende, entro lo scontro bipolare che opponeva Stati Uniti e Unione Sovietica il Paese stava per scivolare verso logiche collettiviste, e se questo certo non giustifica certe azioni che furono poi commesse dalla giunta militare, pure ci obbliga a leggere quei fatti in termini realistici.

Nello specifico, il ruolo svolto dai «Chicago Boys» di Milton Friedman fu fondamentalmente positivo. Tutto prese il via con la sottoscrizione, a partire dagli anni Cinquanta, di un accordo di cooperazione tra l'istituto di economia dell'università di Chicago e l'università Cattolica del Cile, una cooperazione che favorì il formarsi di un gruppo di studiosi tesi a valorizzare la proprietà, il mercato, la concorrenza. Quando il regime di Pinochet s'impose, ad alcuni di questi economisti fu chiesto di offrire un proprio contributo al salvataggio dell'economia del Paese: e ci fu chi accettò di buon grado.

Uno di questi fu Josè Piñer, a cui tra le altre cose si deve quella riforma delle pensioni che ha introdotto un sistema a capitalizzazione, il quale ha svolto e continua a svolgere un ruolo cruciale nel consolidamento dell'economia di questo Paese.

Se oggi il Cile è un'eccezione all'interno del desolante panorama dell'America meridionale ed è un sistema pluralistico consolidato e stabile, molto si deve alle riforme economiche introdotte dagli studiosi liberali e al fatto che il Cile è una delle economie più liberalizzate al mondo. Nell'indice delle libertà economiche della Heritage Foundation, ad esempio, il Cile si trova al decimo posto, nonostante i governi progressisti degli ultimi anni abbiano fatto perdere qualche posizione. È grazie alla sua struttura istituzionale leggera (limitata tassazione e minima regolamentazione) che oggi il reddito pro-capite cileno è comunque intorno ai 15mila dollari, contro i 4mila della Bolivia o i 10mila dello stesso Brasile.

Va anche detto che i «Chicago Boys» non sono scomparsi dalla scena con l'avvento della democrazia. Al contrario, hanno continuato la battaglia nel campo delle idee. Dal 1990 lo stesso Larroulet è direttore di Libertad y Desarrollo, think-tank che ha compiuto un grande lavoro di promozione delle idee liberiste. Di recente lo stesso economista ha sottolineato, richiamandosi a Friedrich von Hayek, «che l'unico modo per cambiare il corso della società consiste nel mutarne le idee. Il Cile è una buona dimostrazione di tutto ciò».

Pinochet e la Chiesa Cattolica

Augusto Pinochet è sempre stato profondamente cattolico, tanto che, nel 1986, preso di mira da una sparatoria, attribuì alla Madonna lo scampato pericolo: e la prova era il profilo della Vergine disegnato dalle pallottole sulla sua Mercedes corazzata.

Negli ultimi 30 anni il suo confessore è stato un sacerdote italiano, padre Luciano Bosia, genovese, dell'ordine dei Figli di Santa Maria Immacolata, che vive in Cile dal 1970. Un legame molto sentito, un forte rispetto reciproco, tanto che Pinochet lo volle come cappellano militare dell'esercito, nonostante la sua nazionalità non fosse quella cilena.

Si sono conosciuti a Santiago, qualche anno dopo la presa del potere da parte del generale, quando il sacerdote aveva preso possesso della parrocchia del quartiere in cui viveva Pinochet. «Ogni domenica veniva in alta uniforme alla Messa, con la moglie e i figli - racconta padre Bosia -. Aveva un alto senso della fede e un grande senso dello Stato». Pinochet seguiva spesso la Santa Messa indossando degli occhiali scuri (presumibilmente per non rimanere abbagliato dallo splendore dell'Ostia divina...).

Gli ultimi pensieri del generale, padre Luciano Bosia li porterà sempre chiusi nel suo cuore, un mistero custodito nel segreto della confessione: «Pinochet ha mantenuto la sua fermezza fino all'ultimo, crede di aver sempre fatto tutto con estremo senso di responsabilità. I suoi ultimi pensieri, fuori dalla confessione, li ha rivolti alla moglie e ai suoi figli, come farebbe qualsiasi persona a questo mondo ispirata dal senso cristiano della vita».

Ma padre Bosia conosceva Pinochet da tanti anni e non ha remore a svelare quello che era stato il grande cruccio del generale dopo la sua caduta: «Ha fatto un grande errore, quello di non indire elezioni democratiche dopo i primi anni di governo - spiega -. Lui di questo era conscio, sapeva che aveva sbagliato, perché nei primi anni del suo governo il 90% dei cileni era con lui: è stato dominato dalla passione politica».

Il governo di Allende, la protesta del popolo contro le nazionalizzazioni, gli scioperi generali e la minaccia sovietica sul Cile, quegli anni difficili sono nella mente di chi ha seguito la vicenda da vicino, ma con gli occhi di un osservatore esterno: «Furono anni delicati, racconta padre Luciano, l'intervento di Pinochet fu molto duro, ma salvò il Paese da una guerra civile che era ormai alle porte. Il Cile stava rischiando di diventare un paese comunista sotto il controllo della Russia. La scelta di intervento fatta dai generali dell'esercito direi che fu necessaria, anzi auspicata dal popolo».

La morte di Augusto Pinochet e quello che sta succedendo a Santiago e in tutto il Paese, secondo il prete italiano, vengono raccontate in Europa in maniera molto distorta: «In Italia e nel resto del continente, arrivano immagini e commenti sbagliati di quello che sta accadendo in Cile: centinaia di migliaia di persone stanno portando il loro ultimo saluto al generale, ma lì da voi si dà più spazio ad un migliaio di persone che in nome del comunismo festeggiano bevendo birra per la morte di un uomo».

Padre Bosia è rimasto legato al generale fino agli ultimi giorni della sua vita, gli ha fatto ogni giorno visita in ospedale, lo ha confessato e gli ha dato l'unzione degli infermi: «Sono stato a trovarlo in ospedale, accompagnato dalla moglie Lucia - spiega padre Luciano -, l'ho accompagnato spiritualmente alla fine della sua vita terrena: era molto sofferente, ma ha avuto la forza di tenermi la mano, di parlarmi e mi ha chiesto di benedirlo. L'ho benedetto perché ha salvato il Cile dalla guerra civile e ha amato la sua terra».

Ed è così che Augusto Pinochet, cattolico, in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, munito dei sacramenti di Santa Madre Chiesa, è potuto andare fiduciosamente, a braccia aperte, incontro a Dio.

E' bene ricordare che il 18 febbraio 1993, la privatissima ricorrenza delle nozze d'oro di Pinochet venne allietata da due lettere autografe in spagnolo che esprimevano amicizia e stima e portavano in calce le firme di Papa Wojtyla e del segretario di Stato Angelo Sodano.

«Al generale Augusto Pinochet Ugarte e alla sua distinta sposa, Signora Lucia Hiriarde Pinochet, in occasione delle loro nozze d'oro matrimoniali e come pegno di abbondanti grazie divine», scriveva il Sommo Pontefice, «con grande piacere impartisco, così come ai loro figli e nipoti, una benedizione apostolica speciale. Giovanni Paolo II.»

Ancor più caloroso e prodigo di apprezzamenti fu il messaggio di Sodano, che era stato nunzio apostolico in Cile dal '77 all'88, e che nell'87 aveva perorato e organizzato la visita del papa a Santiago, ponendo giustamente in non cale le querule proteste di certi circoli cattolici impregnati del succo della mala pianta conosciuta come "teologia della liberazione" (rectius, teologia della schiavizzazione comunistica....).

Il cardinale scrisse di avere ricevuto dal pontefice «il compito di far pervenire a Sua Eccellenza e alla sua distinta sposa l'autografo pontificio qui accluso, come espressione di particolare benevolenza». Aggiunse: «Sua Santità conserva il commosso ricordo del suo incontro con i membri della sua famiglia in occasione della sua straordinaria visita pastorale in Cile». E concluse, riaffermando al signor Generale, «l'espressione della mia più alta e distinta considerazione». Dichiarazioni, quelle di Sodano e del papa, tanto più rilevanti e significative, perché a quell'epoca Pinochet non era più Capo dello Stato.

La straordinaria visita pastorale del papa in Cile del 1986 aveva avvicinato due uomini meritatamente entrati nella storia anche per avere entrambi combattuto e sconfitto, stringendolo come in una morsa, il cancro del comunismo

da sempre definito dal Magistero della Chiesa come "intrinsecamente perverso", e bollato dal cardinale Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, felicemente regnante, come "la vergogna del nostro secolo".

Il Papa, tra l'altro, disse che Pinochet era un cristiano esemplare, che la sua era una famiglia modello, che la sua lotta contro il comunismo era un servizio alla Chiesa, e che la sua insurrezione contro il governo Allende era stata necessaria per ristabilire un ordine sociale cristiano.

Nel corso di una Messa, caratterizzata da una fortissima tensione mistica, fu il Papa stesso a porgere la Santa Comunione a Pinochet. I due illustri personaggi si affacciarono poi insieme, scatenando l' entusiasmo delle masse cilene (e scatenando pure una canea di proteste nei soliti ambientini anticattolici e pseudocattolici) dal palazzo della Moneda

quello stesso palazzo nel quale Salvador Allende scelse sciaguratamente di disporre in modo dissennato della propria vita.

[Tra l’altro, la sinistra cilena e internazionale aveva negato per anni che Allende si fosse suicidato, sostenendo invece che era stato ucciso per volontà di Pinochet. Ma lo scorso anno una autopsia ufficiale ha confermato senza ombra di dubbio che il leader marxista si è suicidato…]

Il mese scorso il cardinale Francisco Javier Errazuriz, vescovo di Santiago, e primate del Cile, appena saputo del ricovero di Pinochet, si era recato a visitarlo. Al termine della visita aveva esortato i cileni a pregare per Pinochet, e si era recato lui stesso nella chiesa castrense di Santiago, per celebrare una Messa di intercessione.

Sopravvenuta la morte, nella camera ardente in cui il corpo di Pinochet è rimasto un giorno e mezzo sono state celebrate tre Messe solenni, una delle quali dal cardinale Errazuriz, vestito con i colori della bandiera - veste bianca, stola blu, cappello rosso. Nel corso della Messa funebre il cardinale Errazuriz ha così concluso la sua omelia: "In questa ora ringraziamo per tutte le qualità che Dio gli diede, e per tutto il bene che lui ha fatto alla nostra patria e alla sua propria istituzione. Chiediamo a Dio che gli perdoni i peccati e le omissioni. Che tenga conto di tutto il bene che lui ha fatto e che lo accolga in pace e amore. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen".

-

06-03-12, 23:11 #6Forumista senior

- Data Registrazione

- 15 Dec 2011

- Messaggi

- 2,058

-

- 0

-

- 50

- Mentioned

- 0 Post(s)

- Tagged

- 0 Thread(s)

Re: Personaggi memorabili

Re: Personaggi memorabili

I libanesi maroniti sono un popolo straordinario: cristiani cattolici,

sono riusciti a mantenere la loro fede e la loro indipendenza per secoli,

nonostante fossero da soli, circondati da un oceano musulmano.

Riporto alcuni brani del libro di Nathalie Duplan e Valerie Raulin:

Il Cedro e la Croce-Jocelyne Khoueiry, una donna in prima linea

Edizioni Marietti 1820.

Nell'aprile 1975, in Libano scoppia la guerra. Jocelyne Khoueiry, che